|

前にオーストラリアの牛肉産業の構造を、オーストラリアの地勢に即し地理的に説明しましたが、今度は生産段階毎の結び付き、つまりビーフ・チェーンを説明しましよう。 具体的には、牛の繁殖〜肥育〜と畜〜食肉加工までの各段階がお互いに結び付いた「チェーン(鎖)」とその売買取引形態について説明する訳です。それぞれ、繁殖業者(breeders)については緑色で、肥育業者(feeders, fattenners)は黄色、と畜業者(slaughterers、packers)についてはピンクで色分けし、各段階の関係を分かり易く表現してみました。 1.

ビーフチェーンとは?

a)

各段階の役目と全体の仕組み

『繁殖業者(ブリーダー)⇒肥育業者(フィーダー)⇒と畜業者(パッカー)』の関連をビーフ・チェーン(beef chain)と呼び、一連の鎖状の段階を形成しています。簡単に説明すると以下の通りです。 種雄生産業者 種雄生産業者(stud

breeders=種畜農家・生産者)は主に家族経営で種雄(純粋種、F1)の生産をしており、その多くは種畜登録協会(アンガス協会Angus Society 、ヘレフォード協会Hereford Society など)に所属しています。人工受精も多く、通常種雄は2年齢から10年齢位まで現役となります。商品の種雄は下の肥育素牛生産業者に販売されます。 肥育素牛生産業者 肥育素牛生産業者(commercial

breeders=肥育農家)は、専ら生産性の高い肥育用素牛の生産を手掛けます。そのためF1生産が非常に多いのです。雌は主に生産更新のため保留しますが、受胎しないメスは、即と場に売却されます。したがいカウミートはこれら2〜7年齢の淘汰雌から生産されます。商品の肥育素牛(store cattleまたはfeeder steers)は次の肥育業者(牧草肥育業者と穀物肥育業者があります。)に販売します。 牧草肥育業者 牧草肥育業者(restockers)には上記の素牛生産業者との兼業経営が多くなっています。これら家族経営の中小規模農家はファーマーズ・フィーダー(farmers feeder)と呼ばれ、兼業が多いのです。これに対し会社組織で経営規模の大きなものをコマーシャルフィーダー(commercial feeder)と呼びます。これらはA.A.Co.などの各社が大手となっています。 デイリーゲイン(1日当たりの増体重のこと)は当然穀物肥育より小さく、通常1キロ以下です。仕上がった牛はパッカーに、と場直行牛(prime cattle又はslaughter cattle)として販売します。 フィードロット(lot feeders=穀物肥育業者)とパッカー(と畜業者、食肉加工業者)については別項・別章を参照してください。 またこれら各段階の各業者を繋ぐ業種として、家畜市場、ブローカー(家畜商)が活躍しています。これらについては次項を参照願います。

b) ブリーダー(繁殖業者または生体生産業者)

前述したように、ブリーダーbreeders(生体生産業者)には種雄(stud bulls)を生産する業者と、肥育素牛(feeder steers)を生産する業者がいます。前者はスタッド・ブリーダー(stud

breeders)、後者はコマーシャル・ブリーダー(commercial breeders)と呼ばれます。これら2者の生産パターンを図式化すると次の通りで、複数のブリーダー間及びブリーダーと肥育業者、食肉加工業者(と場)との関係が図中に明らかです。

スタッド・ブリーダーは繁殖用の優秀な種雄を生産するのが主な役目なので、なるべく優れた純系の雄・雌を掛け合わせ生まれた雄牛の中から、再生産用のスタッドブルとコマーシャル・ブリーダーへ販売する為の「蒔き牛」(herd bulls)を選別します。雌についても同じように再生産用、コマーシャル・ブリーダー用に選別します。残った品質の低い牛についてはそれぞれ去勢した後で肥育用、と畜用に他業者に売却します。従いスタッド・ブリーダーは通常特定の牛種を手掛けることが多く、アンガス協会、ヘレフォード協会などの種畜登録協会に所属しています。通常種雄は10年前後、種メスは7年前後でその役目を終えます。 コマーシャル・ブリーダーは通常品種の違う雄・雌をかけあわせF1の肥育素牛を生産し、肥育業者(フィーダー)に販売します。F1は雑種強勢により斃死率が低く、肥育効率が高いからです。 図では両ブリーダーとフィーダーその他業者が全て直接売買しているように表現されていますが、実際は間に家畜ブローカーや家畜市場が介在するケースもあります。 c)

フィーダー(肥育業者)

フィーダーについては既に述べたように、広大な牧場を必要とする牧草肥育業者と、牛をフィードロットに囲い込んでマイロ・大麦などの穀物で肥育する穀物肥育業者(ロットフィーダーLot feeders)があります。穀物肥育業者については後で詳しく述べるので、ここでは前者の牧草肥育業者の大手コマーシャルフィーダーについて解説します。 なおこのコマーシャルフィーダーは会社組織(通常パストラルカンパニーpastoral

companyと呼ばれます。)であるだけに、牧草肥育だけに専業しているだけではなく、繁殖業や穀物肥育業にも手を伸ばしています。なかには食肉加工業も傘下に置き、垂直統合化を図っている会社もあります。 以下の表は、Feedback誌の”Top 25 Australian Beef Producers” (Sept,

2004) から引用し著者が若干の追加をしたもので、2003年の出荷実績のランキング表となっています。これら25社は全部で5千7百万ヘクタールの土地を所有しており、その出荷数量は全豪の約10%に当たります。仕向けは、輸出用48%、国内用37%、ストア用10%、生体輸出用4%、その他1%となっています。上位10社は全て生体の品質均一化のためフィードロットを使用しており、品質保証として以下のシステムを採用しています。 CATTELCARE : 48% NLIS (The National Livestock Identification System) : 24% MSA (Meat Standards Australia) : 20% ISO (International Standard Organization) : 12% EU

Accredited (EU認証) : 8%

MLA “Feedback” 2004

Sept 2. よりダイレクトな取引へ

最近はパッカー、ロットフィーダー(穀物肥育業者)自らによる直接取引が増大していますが、伝統的な家畜市場での取引もビクトリア州・ニューサウスウェールズ州など地域によっては今もきわめて盛んです。 a) 家畜市場での取引

家畜市場(Sale Yard)は全国で278ヶ所あり、従い田舎の大抵の町にもありますが、このうちの約30市場で全体の半数以上を扱うほど集中化しています。3主要州別の家畜市場取り扱いシェアについては、クイーンズランド州29%、ニューサウスウェールズ州64%、ビクトリア州70%以上と輸出依存度の高い州ほど市場シェアが低くなっています。これは輸出を主な生業とするパッカー、コマーシャルフィーダー(フィードロット)の多くが家畜市場を通さない直接取引をしているためです。 販売単位は約8頭を1ロットとする"群ゼリ"方式で、ストアキャトル(store cattle=肥育素牛)は1頭当りの価格、プライムキャトル(prime cattle=と場直行牛)は生体キロ当りの価格で競られます。 なおオーストラリアには日本のような枝肉市場は現実的には存在しないので、牛肉の相場は基本的に国内家畜市場及び海外のマーケットで決まってきます。 一般的にはかんばつが続くと、肥育業者が耐えきれず牛を大量に家畜市場に出荷するので、価格は下がります。逆に降雨が続くと、肥育業者としては草が伸び牛も太るので、出荷を控え価格は上がります。 b) 家畜商(ブローカー)

生産者〜肥育者〜家畜市場〜と場間のそれぞれの仲介をしており、家畜市場(saleyard)を自ら所有することもあります。エルダーズ(Elders)・ウェスファーマーズ(Westfarmers、1994年ダルゲティーを合併)・ダルゲティー(Dalgety)・プライマック(Primac)等が大手ですが、近年は特にクイーンズランド州において繁殖業者→肥育業者(ロットフィーダーを含む)→パッカーのようなよりダイレクトな流通ラインの強化、CALM (Computer Aided Livestock Marketing=政府機関が主導する家畜のコンピューター取引。近々民営化されます。) 及びフィードバックfeedback (O.T.H.)方式による、と場直行牛の購買が普遍化してきているため、シェアの低下を余儀なくされています。 c) 直接取引は時代の流れ

(1) 生体での売買 (paddock sales)

庭先でのトレーラー単位での大量売買が多く、最近ではロットフィーダーによる定期的買付けが目立ちます。(場合にはweaner steers=子牛の青田買いすら見られます。) (2) 枝肉での売買 (O.T.H. - Over The Hooks)

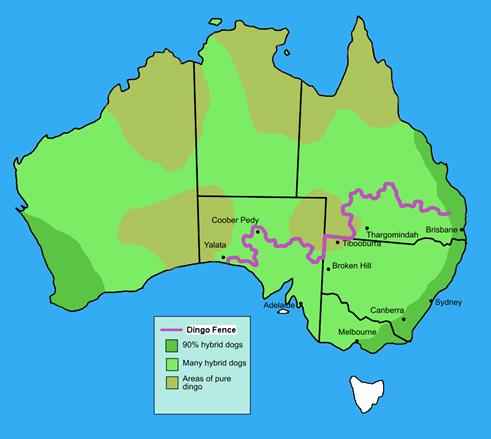

最近とみに増えて来ている取引方法です。と畜後に温と体標準枝肉を基準に評価し売買します。チラーアセスメント(冷と体格付け)の採用、フィードバックシステム(パッカーによる枝肉評価の出荷者へのフィードバック)が大きな特徴です。近年この形態での取引が急増しており、と場直行牛に占める割合はクイーンズランド州65%、 ニューサウスウェールズ州30%、ビクトリア州も同じく30%となっています。(1993年)この買付方式はまた、パッカーによって独自に簡略化・図式化され「グリッド・トレーディング(grid trading)」などとも呼ばれますが、これは一部の生産者にはあまり評判がよくありません。 1995年MRC(食肉研究公社)の主導で”VIA-SCAN”(video image analysis scan,ロース芯を光学的にSCANし歩留りを検出する技術)が開発され、”マーケットリンク(Marketlink)”(別項)上でオーストラリア最大の食肉小売業であるウルワースWoolworth (Brismeat)等が試用中です。それによれば1%の歩留り誤差で最低70%の的中率という。これだと温と体重量肉質の判定だけでなく、歩留りも、と畜後即座に検出し生産者に代金決済の形で反映する事ができます。(生産者の不満がより少ない。) 参考 畜産業者の3つの「敵」 オーストラリアの畜産業者には最大の敵、かんばつの他に次の3つの敵がいます。 1.ディンゴ dingo:

ディンゴは跳ばないので、進入防止の為の約1.8mのフェンスdingo fence (dog fence)を延々と奥地まで張っていますが、この総延長は約5,400kmあるといわれ、万里の長城を凌ぐ長大な規模で有名です。 ディンゴフェンスは南オーストラリア州のナラボー断崖 Nullarbor Cliffs にあるセドゥナ Ceduna から始まり、地域によって、”Dog Fence”(南オーストラリア)、”Border Fence”(ニューサウスウェールズ州)、”Barrier Fence”(クイーンズランド州)などと呼び名を変えながら、クイーンズランド州のトゥーウンバ Toowoomba の西、ビュナヤ Bunya 国立公園の近くで終っています。この長大なフェンスの第一期建設が完成したのは1885年のことでした。 2.ラビット rabbit: もともと白人の成り金が故国イギリスの貴族の遊びを真似て、家兎rabbit(野兎hareではない)を持込んだのが、その後殖えに殖えて手が付けられなくなりました。1996年10月これで幾度目かのラビット撲滅ビールス(rabbit calicivirus)を撒きました。悪いことにラビットは牧草を食い尽くす他に、野兎hareとは違いフェンスの土台に穴を掘るので、この穴を通じディンゴも進入するのです。最近は穴が掘れない構造のもの、太陽発電で電流を流すタイプのフェンスがあります。 3.ブラックベリー black berry: 根が強く、旺盛な繁殖力で牧草をだいなしにします。 |